《黑噪音、白噪音與幽靈之聲》是姜宇輝老師多年聲音研究的哲學文選。包含了“繪畫與聲音”“聲音與意義”“節奏”“想象理性”等多個主題的討論,爲當代國內的聲音哲學研究發出了一個強有力的號召。聲音是按捺不住的,它如實表達,而聲音對於周遭並未言明的東西,將由學者對聲音事實的謹慎表達作爲值得依憑的補充。 ------------- 姜宇輝是優秀青年教師,從教十幾年,一直深受學生歡迎。他對現代西方哲學和西方文化有廣泛瞭解和深入理解,又能生動地加以呈現。 ——陳嘉映(首都師範大學哲學系特聘教授) 姜宇輝不僅真正把握了當代歐陸哲學的精髓,他還具備一顆罕見的敏感而熱忱的哲學心靈。他的視野、思考和寫作在同代人中顯得卓而不羣。 ——汪民安(清華大學教授) 姜宇輝老師是哲學界的青年才俊,尤其擅長現當代歐陸哲學的研究,他思維活躍、視野開闊,對於哲學與生活世界的關係有着獨到的體悟。 ——孫向晨(復旦大學哲學系主任)

裏赫特(Sviatoslav Richter,1915—1997)是20世紀著名鋼琴演奏家,出生於烏克蘭。他以極廣的演奏曲目、舉重若輕的技術以及富有詩意的分句聞名。1995年,裏赫特指定著名音樂紀錄片導演布魯諾·蒙桑容爲其作傳。在接下來的兩年時間裏,兩人進行了多次對談, 他們之間的友誼與信任也與日俱增。這段交往的成果,除了獲譽無數的裏赫特紀錄片之外,還有這本《謎:裏赫特》。 本書是蒙桑容在裏赫特訪談、裏赫特筆記的基礎上整理、編著而成,包括裏赫特自述和裏赫特聽樂筆記兩大部分。《自述》是裏赫特對自己人生經歷和鋼琴家生涯的完整回顧,生動彰顯了這位與衆不同的鋼琴家的獨特人格魅力;《聽樂筆記》收入1970—1995年間的裏赫特筆記精選,內容包括音樂會和唱片聆聽記錄,對音樂作品、音樂家和同時代演奏家的評價等,與《自述》形成互補,是裏赫特思想和生活的最直觀展示。 本書中文版由蒙桑容親自作序,並提供了兩百餘幅珍貴圖片。除《自述》和《聽樂筆記》中的黑白圖片外,另附獨立成冊的《裏赫特影像》,收入裏赫特彩色照片三十餘幅;蒙桑容精心整理的裏赫特音樂會和演奏曲目統計,收入所附別冊《數字中的裏赫特》中。

※內容提要: 周杰倫的音樂偶像、享譽全球的電影配樂大師久石讓,從事音樂創作40多年來,沉浸在真實的生活裏,把豐富的情感譜成旋律,爲宮崎駿《千與千尋》《哈爾的移動城堡》,北野武《那年夏天,寧靜的海》《菊次郎的夏天》,姜文《太陽照常升起》《讓子彈飛》……等經典作品注入深層意涵,提醒我們去感受純真、傷感、甜蜜、浪漫、希望、美好…… 暢銷二十年經典隨筆集《感動,如此創造》完整收錄久石讓的工作哲學與人生感悟。久石讓結合具體的配樂案例,細說作曲工作的方方面面:在音樂理想與商業成績之間如何平衡;工作受挫、走入死衚衕後要如何突圍;保持一流,沒有高深的祕密但有可複製的思維和方法;捕捉日常細節裏觸動自己的一切,也許就會帶來改變人生的契機。 - * 感動觀衆前,要先感動自己 *《天空之城》《龍貓》《魔女宅急便》《紅豬》《幽靈公主》《千與千尋》《哈爾的移 動城堡》《崖上的波妞》《你想活出怎樣的人生》……《那年夏天,寧靜的海》《奏鳴 曲》《花火》《菊次郎的夏天》《姨媽的後現代生活》《太陽照常升起》《入殮師》《惡人》《海洋天堂》《讓子彈飛》《明月幾時有》……這些經典電影的配樂均出自久石讓,“i”人“e”人都愛的音樂。 * 周杰倫的音樂偶像/宮崎駿、北野武、姜文、許鞍華……衆多電影人信任的音樂夥伴/享譽國際的電影配樂大師久石讓的工作哲學與人生感悟 * 二十年暢銷經典,真實讀者口碑相傳 * “聽久石讓的音樂,彷彿剛剛泡過一池日本的溫泉” 充滿童心,又能闡釋哲理,是我最想得到的靈性創作。 ——宮崎駿 久老就是酒,這酒席要是沒有好酒就差點。久石讓爲《太陽照常升起》所作的配樂“比莫扎特好一點”。 ——姜文 是對音樂、對生命的虔誠培養了他的美感,所以音符的排列在他那裏才變得那麼親切,簡單卻饒有詩意充斥着生命的格式形態,叫人動容。 在久石讓的作品中沒有居高臨下盛氣凌人不可一世,縱使他才氣逼人,每個音符都充滿了關愛之情,以平等、對話式的姿態存在。 ——GQ 久石讓在《千與千尋》《風之谷》等電影中演繹的優美旋律,如同一個神奇的寶盒,讓不同國籍、不同年齡的人都從中尋覓到了純淨、珍貴的情感,彷彿在夢中留連。“聽久石讓的音樂,彷彿剛剛泡過一池日本的溫泉,全身舒坦,心靈空明。”這句話說出了所有“久石讓迷”的心聲。 ——《環球人物》 久石讓的音樂,總會聯想到宮崎駿動畫的畫面。他的音樂很有治癒性,揉合了複雜的情感,在悲傷哀怨中,流露出甜蜜與希望,在輕快的音樂中,表達童真與人生充滿希望的感覺。 ——忠實樂迷 *《感動,如此創造》隨書贈品 1張歌單書籤:掃碼聆聽久石讓經典作品 1張靈感金句貼紙:每天多一點靈感(共2款,隨機發1款)

本書是著名鋼琴家、文藝批評家查爾斯•羅森談音樂何以動人心絃的一本書。羅森從樂理出發,結合自身豐富的演奏經驗,清晰、有條理地解釋了音樂怎樣對人的情感帶來波動,什麼樣的音樂是激發人類情感的音樂。 * * * * * * * * * 羅森的文字一如其演奏:巧妙、精確、極富洞察力,時刻準備迎接挑戰……他的分析既清晰又具有說服力,直指問題的核心。倘若你做好準備聽羅森講課,毫無疑問會被他外科醫生一般精確的分析風格影響。《音樂與情感》不只改變了我們理解音樂的方式,更涉及我們應該如何看待藝術本身。——《衛報》 作爲一位可敬的鋼琴家,也作爲《古典風格》的作者,羅森的聲音總是值得傾聽。他在本書中選取的範例與所作的細節分析有技巧地解釋了音樂究竟如何表達情感。——《星期日泰晤士報》 力度的變化、速度的不同、連音符的長短—— 羅森切入的方式如此直截了當卻又那樣特殊,靈巧地帶領我們靠近音樂的內涵……羅森之所以如此特別,正在於分析音樂中那些激昂、漫無邊際又充滿對抗意識的情感時,他所展現的整體審美圖景。 ——《音樂時報》

人生與音樂,生與死,皆爲復調 2020年柯克斯書評最佳非虛構作品 “一部深刻的回憶錄,優雅的散文使其更添光彩” —————— 《復調》是一部勇敢而坦誠的書。如何走出喪親之痛,作者選擇了一種尤爲困難的方式:細緻回顧了與母親算不上美好的相處,揪心的往事裏依然有讓人動容的愛與柔情。而在對巴赫音樂的探索中,生命的意義和音樂的根本真正達成了和諧。 ——止庵 充滿詩意,令人難忘。 ——亞歷克斯·羅斯(Alex Ross) 《復調》是一本發人深省、非常成功的回憶錄,完全符合肯尼科特所設定的標準:每本 好書、每首偉大的樂曲都蘊藏着救贖的希望。 ——NPR新聞書評 肯尼科特用美妙的散文和細緻的觀察,描繪了一幅關於愛、失去和人類自身的微妙而深刻的畫卷。 ——華盛頓郵報 這本書不僅是對巴赫的《哥德堡變奏曲》這一傑作的深入研究,也是對漫漫人生成長過程的堅定而人性化的思考。 —— 提姆•佩吉(Tim Page) —————— 內容簡介: 母親死後,肯尼科特決心開始學習巴赫最偉大也最複雜的作品《哥德堡變奏曲》,希望從中探尋音樂的意義,乃至生命的意義。 母親一生鬱鬱寡歡,對待子女尖銳、刻薄甚至歇斯底里。然而在死亡降臨之後,回顧她的一生,她是否曾被家人真正瞭解? 練習《哥德堡變奏曲》的過程充滿艱辛,它以超高的難度挑戰演奏者的自信,同時在情感上讓人不得不直面意識最深處、最私密、最孤獨的自我。 肯尼科特將他應對悲慟與練習樂曲的經歷寫成了這本《復調》,不斷探索並試圖回答兩個至關重要的問題: 怎樣纔算認識一首樂曲?怎樣纔算瞭解一個人? —————— 編輯推薦: ★普利策獎得主誠意力作 一次沉痛而坦誠的人生回望 資深古典樂評論家、普利策獎得主肯尼科特以驚人的坦誠、優美的文筆獻上了這部感人至深的作品。作爲子女,他從未真正瞭解母親,作爲愛樂之人,他從未真正掌握巴赫。而關於生命至慟,最終在巴赫的偉大作品《哥德堡變奏曲》中得到某種解答。 ★人生與音樂往復交織,一曲以文字寫就的優雅復調 書中關於音樂的思考與關於人生的回憶交替閃現,而作者對音樂與人生本質的思考貫穿其間,形成了這部有如復調般彼此呼應又關聯的文學樂章。 ★柯克斯書評年度最佳非虛構 亞歷克斯·羅斯、提姆•佩吉等一致好評 柯克斯書評將其評爲2020年最佳非虛構作品,稱這是“一部深刻的回憶錄,優雅的散文使其更添光彩”。而美國資深音樂作家亞歷克斯·羅斯、提姆•佩吉也不吝好評,充分肯定了書中的詩意與深度。

本書是關於浪漫主義時期音樂的專著。查爾斯·羅森這部衆望所歸的著作對浪漫主義時期音樂語言、形式、風格的探索可謂激動人心,它準確地把握了賦予一代作曲家和音樂家以勃勃生機的那種精神特質,由此揭示了浪漫音樂的真諦。羅森對音樂的解讀獨樹一幟地建立在其表演經驗的基礎上,他對浪漫時代音樂大師的作品總能夠提供敏銳精準、引人入勝的分析。細緻分析的音樂大師有:邁耶貝爾、舒伯特、貝利尼、柏遼茲、門德爾鬆、肖邦、舒曼、李斯特等。

【內容簡介】 二十世紀上半葉,西方音樂經歷了史無前例的重大變革。1908年12月21日,隨着勳伯格《第二絃樂四重奏》的終樂章在維也納第一次響起,已經搖搖欲墜的調性體系在此時此刻終於解體,古典主義的優雅與凝練和浪漫主義的纏綿與濃烈徹底變成了歷史的迴響,變成了再也無法歸返的永恆過往。應當如何接受“新音樂”作品?如何理解音樂的這次劇變?如何面對貌似混亂的諸多流派?如何將音樂看作社會與時代的一部分?阿多諾在本書中給出了有力的答案。德奧思想家們在二十世紀寫下了一系列美學論著,而《新音樂的哲學》無疑就是其中最重要、最具奠基性的作品之一。 【編輯推薦】 “奧斯維辛後,寫詩是殘忍的。”——當你閱讀這本書時,可能就會想起這句話。但是,這並不僅僅是因爲,這句名言正來自這本書的作者阿多諾。 阿多諾是20世紀極爲重要的德國哲學家、法蘭克福學派的創始人之一,他以研究黑格爾哲學以及“否定辯證法”聞名。像許多德國思想家一樣,他對音樂有着天然濃厚的興趣,同時也有着深刻的見解和專業的研究。但是阿多諾的筆下,“音樂研究”(尤其是兩次大戰後的音樂研究)既不是一種精緻的閒暇消遣,用來展示某種高級趣味,也不是學究式的自說自話,用來彰顯其玩世不恭。 阿多諾研究了20世紀上半葉出現的所謂“新音樂”,儘管很多人認爲“新音樂”並不悅耳,但阿多諾賦予了這種音樂以特別的意味。例如,勳伯格的音樂就被視爲這種新音樂中代表着“進步”甚至“激進”的方向,它彷彿在消極地抵禦着什麼,又在極力地捍衛着什麼。阿多諾認爲,這種音樂是一種非語言的抵抗,表達了“人類那種無法美化的苦痛”。他說:“這種衝擊闡明瞭無意義的世界。新音樂將自己獻祭給了這個過程。它自己承載起這個世界的全部黑暗與罪孽。”這也爲什麼,閱讀這本書的時候,關於奧斯維辛的那句話會縈繞在人們耳邊。 當時,有人認爲新音樂“不好聽”,現在,有人認爲這本書“不好讀”。它有着哲學的固有的嚴謹和貫徹到底,尤其是辯證法帶來的語言上的迴環反覆,而且它嚴格地由樂理出發,絲毫不迴避音樂中最複雜的結構。從思想性質上來說,本書還呈現了與人類自身狀況糾纏至深的現代生活。但是,我們還是要將這本書推薦給喜歡音樂、期待閱讀能夠帶來專注與寧靜的朋友。 本書的譯者青年學者羅逍然在序言中提到:阿多諾無奈地批評甚至諷刺,那些商業社會的“受害者們”決然不會翻開本書讀上哪怕一頁。但是,今天的我們誰能說自己沒有受到文化消費主義的侵染?阿多諾的作品要求認真的閱讀與長時間的思考,作爲回報,我們也會在閱讀時獲得明心的感受,並且更加了然自己與社會、文化和歷史之間的關係。 智性的生命不會對哲學語言的挑戰感到厭倦吧? 【書封面音樂】 本書封面有一段音符,這段音符被視作是無調性音樂的開端。音樂來自: String Quartet No.2, Op.10 - 4. Entrückung (Sehr langsam) 勳伯格,第二絃樂四重奏,第四樂章 鏈接: https://music.163.com/#/song?app_version=8.9.20&id=2169301&uct2=fQ16y3LvqhEymrHSoluvTw%3D%3D&sc=wmv&dlt=0846 (2分42秒~3分03秒之間的一段女高音)

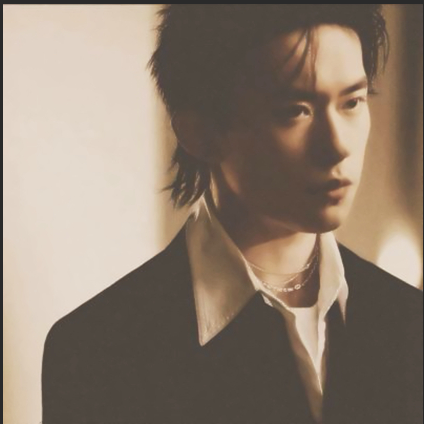

這是一部青年鋼琴演奏家張昊辰寫在“演奏之外”的音樂哲學隨筆。在古典音樂與大衆審美存在距離的今天,作者試圖講述的是自己心目中鮮活而又深刻、細膩而又廣闊的屬於古典音樂的完美世界。從古典音樂與哲學、美學、歷史、社會的關係,到在音樂史上留下重要印跡的作曲家們的藝術人生,再到作者本人在與鋼琴對話的生涯中感知到的共鳴和張力,書中的隨筆思考看似斷章,實際上連貫地呈現了既是青年也是鋼琴演奏家的張昊辰對古典音樂和演奏舞臺的理解、熱愛、依戀與期待。

《浪漫音樂:十九世紀歐洲音樂風格史》周密詳實的史實論述、深入地道的音樂剖析、視野廣闊的文化詮釋和條分縷析的清晰體例贏得了學界的普遍讚譽,在英語世界被廣泛採用爲音樂專業研究生(及本科生)層面的重要教學和研究參考書目,同時也是廣大音樂愛好者深入瞭解音樂的必備讀物。諾頓音樂斷代史叢書延續了諾頓出版公司傳播音樂學術的優秀傳統,爲西方音樂歷史演進及其人文蘊涵的深入研究提供了引發思考的論域和視角。

詹姆斯•R. 安東尼(James R. Anthony,1922—2001):美國著名音樂學家。生於美國羅德島州。1940年,安東尼考入新英格蘭音樂學院,但隨着第二次世界大戰的爆發,他的學業被迫中斷。他最終在哥倫比亞大學完成本科學位,師從保羅•亨利•朗。而後,他又在索邦大學取得學位並於1964年在南加州大學取得博士學位。安東尼曾在美國亞歷桑那大學任教四十餘年。他致力於多位法國巴洛克時期作曲家作品的編訂及出版工作,以推動這些作品在當代的重新演出。安東尼參與編訂的作品包括《J.-B.呂利作品全集》《M. P.德•蒙提克萊爾的爲一位及兩位歌手而作的康塔塔》《M.-R.德拉朗德的“自深淵中”》。除《法國巴洛克音樂》一書以外,他還在《新格羅夫音樂與音樂家辭典》《格羅夫歌劇詞典》《十七和十八世紀法國音樂詞典》等辭書中負責多個與法國巴洛克音樂有關的詞條撰寫工作。此... (展開全部)